デニムの伝統的な染色とは??

今回は、デニムができるまでの『③染色』についてです!

《①綿(コットン)》→《②紡績(ぼうせき)》→《③染色》→《④製織(せいしょく)》→《⑤整理加工》→《⑥品質検査》

■染料

染色には必要な要素としてまず「染料」が必要となります。染料には直接染料、酸性染料、硫化染料等、様々な種類が存在し繊維素材に応じて適した染料が使い分けられています。天然繊維である「綿織物」の場合は反応染料が用いられることが多いですが、デニムには伝統的に建染(たてぞめ)染料である「インディゴ染料」が使用されています。

インディゴ染料はもともと世界的に、天然の藍を原料とする天然インディゴが用いられていましたが、藍に含まれるインディゴ分は産地や製法により純度にばらつきはあるものの、天然インディゴ染料を生成するには大量の藍を必要とします。例えば徳島産の場合は約5%程度しか含まれていないと言われています。

※天然の藍の草

しかし、1880年にドイツの科学者A・ボン・バイヤーがこれとまったく同様の成分構成を持ち石油を原料とする合成インディゴの生成に成功しました。これをきっかけにインディゴ染料が大量に供給されるようになりました。この合成インディゴの登場によりデニムの大量生産が可能になったともいえます。

■染料とは

染料とは、繊維の内部(綿の場合、セルロース分子同士の隙間)に染料を吸収させ、それを固定することです。つまり、染料を「水」に溶かした染液に「繊維」(先染繊維の場合は「糸」、後染繊維の場合は「織物」)を浸けて色を出すことにより染色を行いますが、インディゴ染料は水に溶けにくい性質を持っています。そこでインディゴ染料をアルカリ性の液中で建てる(還元する)ことにより水溶性の性質に変化させたうえで水に溶かす、という工程で染液が作成されます。

なおインディゴ染料の場合、還元剤「ハイドロサルファイト(以下ハイドロ)」を用いた「ハイドロ建て」という還元手法が多く用いられています。

一方、天然インディゴの場合は天然藍を乾燥させた藍玉に灰汁を加え、約10日間かけて発酵菌を育てる「醗酵建て」という手法が古くから用いられています。この醗酵建ては、温度等の環境条件を管理しなければならないため手間暇が掛かることに加え、一度に大量に染色すると染液のバランスが崩れて染色不能となる等の理由からも、大量生産は不可能であったといえます。

※伝統的な藍甕(あいがめ)の様子

そして、このインディゴ染料を還元溶解・水溶化したインディゴ染料液へ、綿糸を浸してインディゴ染料を浸透させた後、取り出して液を絞り、空気中で酸化させることによってインディゴ染料を綿糸に固定し、発色させます。このサイクルは、目的の濃度が得られるまで複数回繰り返さなければなりません。

インディゴ染料は、繊維内部への浸透力が弱いことから「染まりにくい」という性質を持ちますが、これに加え繊維への吸着力弱いことから「色落ちしやすい」という性質も持ちます。これらインディゴ染料の性質は、ジーンズに「色合いが変化する」という大きな特徴を与えるための重要な役割を果たしています。

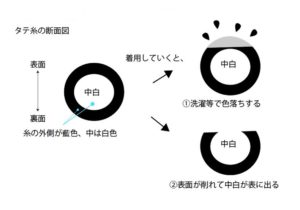

デニムは、インディゴ染料の「染まりにくい」性質と、「ロープ染色」等の特殊な染色機を用いることで糸の「表面のみ」染色され「中心」は白く染め残った「白中」状態に染色された糸をたて糸に用いることで、表面の染料が落ちた際に中心の白色が見える「アタリ感」を出すことが可能となります。

また、インディゴ染料の「色落ちしやすさ」は着用により容易にアタリ感を得られると共に、ジーンズ製造の最終工程である「洗い加工」により様々な加工を施された高付加価値商品の企画製造を可能としています。

インディゴ染めは日本でも古くから伝統的な藍染として親しまれ、工業的なインディゴ染色を行っている現代に至ってもなおインディゴ染料は変わらず、それは「生きもの」であるといわれる程、本質的に不安定なものです。従ってインディゴ染色において染料の安定を保ち、均一な染色を行うためには高度な技術と豊かな経験を必要とするのです。

デニムにおいては深みのある色合いを有し、色ブレ・色のバラつきを少なく、着用・洗濯時に徐々に色落ちすること等が重要です。糸を染色した段階ではわずかに思われた糸毎の色目差も、織り上げられて生地になった段階では大きなムラとなって現れてしまうことから染色におけるわずかな色ブレも許されないのです。

次回は染色工程について、さらに深くお伝えしていきます(^o^)